15 февраля исполняется 35 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Материалы, посвященные этой дате, мы будем публиковать в двух номерах.

В России каждому поколению достается по своей войне

Далее до конца месяца в «Вечерке» материалы военно-патриотического цикла будут выходить практически в каждом номере. В городе проходит очень много мероприятий, идет месячник оборонно-массовой работы. И неслучайно он проводится именно в феврале. Таким уж выдался этот месяц в нашей Истории – начинается с годовщины победы в Сталинградской битве, заканчивается годовщиной великого жертвенного подвига 6-й роты, павшей в бою под Улус-Кертом. Так что весь февраль проходит под знаком уважения и благодарности Защитникам Отечества разных поколений. Нынешнее время только подтверждает горькую истину, что в России каждому поколению достается по своей войне, а некоторым – и не по одной.

Генерал-майору в отставке Валентину Марьину тоже несколько войн «досталось»... Из Афганистана он вернулся в благополучный и благоустроенный Одесский округ (теперь даже не верится, что были такие времена), а вскоре получил назначение в 21-ю бригаду ВДВ, которая в конце 80-х оказалась как на вулкане и в эпицентре сотрясающих Закавказье национальных конфликтов, подпитываемых из-за «бугра». Валентин Васильевич бригаду, впоследствии ставшую 247-м десантно-штурмовым полком, в 1993-м из Грузии в Ставрополь выводил. А год с небольшим спустя, в декабре 1994-го, комбриг Марьин входил со своими бойцами в Чечню... Неразберихи и нестыковок было тогда очень много. Валентин Васильевич говорит об этом коротко: «Начало войны – это всегда очень страшно»... Тогда очень помог афганский опыт. При всей непохожести одной войны на другую общее у них все-таки есть.

Вообще, Валентин Марьин из тех людей, которых называют «ходячей энциклопедией» в области истории и военной науки. У него – на каждый случай цитата великого полководца находится, целый архив разных документов собран. Хранит генерал вот такую памятку, которая раздавалась по прибытии в Афганистан всем советским солдатам:

«Находясь в ДРА, соблюдай привычные для советского человека нравственные нормы, порядки, законы, проявляй терпимость к правам и обычаям афганцев, даже если они не соответствуют твоим понятиям. По своему понятию афганцы доверчивы, восприимчивы к информации, тонко чувствуют добро и зло. На почтительное отношение они отвечают еще более глубоким уважением. При обращении к афганцам проявляй свое уважение к ним. Афганцы очень гостеприимны. Если афганец приглашает тебя посетить его дом, то делай это только с разрешения командира».

– Составители памятки не обманывали наших солдат, – утверждает Валентин Васильевич. – Конечно, немало среди жителей афганских городов и кишлаков тех, чья лояльность к советским военным напрямую зависела от времени суток. И тот же безобидный душманщик, днем спокойно общающийся с шурави, ночью вполне мог обратиться в моджахеда и диверсанта. Но хороших людей среди афганцев было много.

Афганцев было за что уважать

Генерал, прошедший Афганскую войну, об афганцах говорит с нескрываемым уважением. И объясняет:

– Их было за что уважать. Афганцы – очень трудолюбивый народ. Они на своих клочках земли по четыре урожая в год умудрялись собирать. А после поле начисто выметали – ни крупинки, ни зернышка на нем не оставалось...

Я даже удивилась. А кто же наркоту тогда выращивал? Ведь сколько караванов с зельем наши ребята «накрыли»! Тоннами же отбивали и сжигали наркотики! А потом, когда наш Ограниченный контингент был выведен из ДРА, они потоком через границу хлынули...

– Потому что бороться с этим перестали, – объясняет Валентин Васильевич. – При Бабраке Кармале (генсеке народно-демократической партии ДРА) это пресекалось очень жестко – каралось расстрелом на месте. Он ушел, потом мы ушли, а спрос на наркоту всегда был... А есть спрос – будет и предложение...

Моему собеседнику больше нравится вспоминать хороших афганцев, которые мирно трудились, выращивали на своих делянках много риса, винограда, мандаринов...

– Кстати, знаете, как мандарин звучит на их языке? Кино! – Валентин Васильевич усмехается, вспомнив, как он выучил это название: – Как-то мы возвращались в Кабул после непростой и длительной операции, измотанные вусмерть. Видим афганцев с мандаринами. А среди них – помощник Кармаля. Он по-русски умел немного изъясняться. Нас увидел и кричит радостно: «Командир, надо кино?» Да иди ты, говорю, со своим кино! Мы полтора месяца на операции, света белого не видим! Какое нам сейчас кино?! Тот головой мотает, смеется, на мандарины показывает: не смотреть говорит, а есть надо – вот это?.. А-а, мандарины? – говорю. – Их давай!

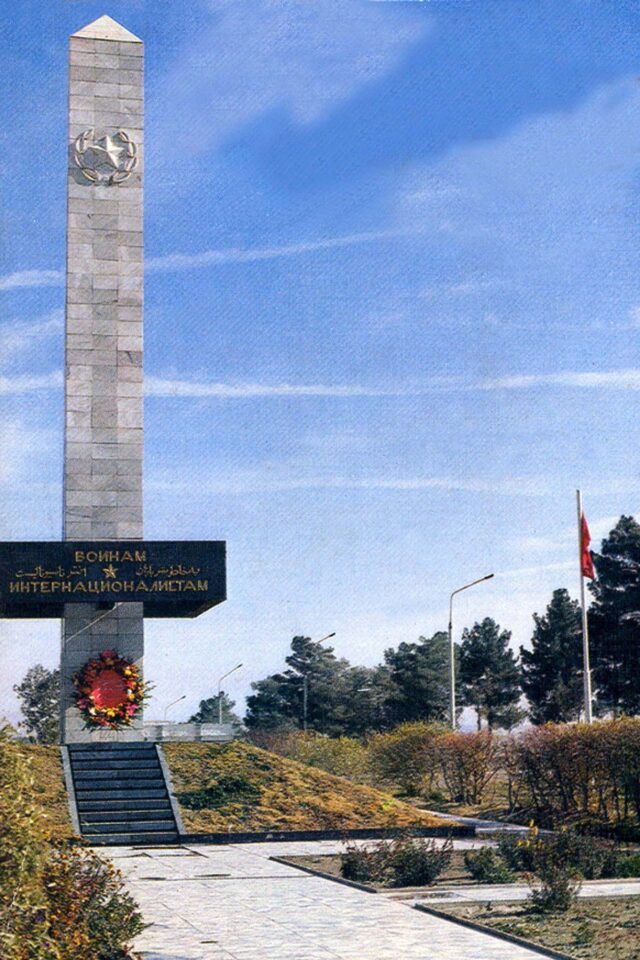

…Особо запомнился генералу Марьину вот какой случай. В Кабуле их 357-й полк устанавливал стелу погибшим воинам-интернационалистам. Это двенадцатиметровый памятник, выложенный белым и черным мрамором. И надо же было такому случиться, что при разгрузке солдат не удержал край центральной плиты – со звездой и надписью. И трещина прошла по диагонали аккурат через звезду. Состояние было шоковое. Церемонию открытия перенести невозможно. Обратились к директору кирпичного завода.

Тот оглядел плиту и, казалось, совсем не озадачился:

– Не волнуйся, командир, – повторял он с нерушимым спокойствием.

Но командир переживал.

– Что не волнуйся! Что делать-то?!

Наконец афганцы прислали рабочего и сказали, что делать. Требования были такие: нужна палатка, два стола, на которых могла быть горизонтально размещена плита. Также в радиусе 50 метров не должно было находиться ни одного человека.

– Все эти требования мы выполнили, – продолжает генерал Марьин свой рассказ. – Прошло пятнадцать минут, и если бы мы с замполитом не видели своими глазами эту трещину, то не поверили бы, что такое возможно. Плита была как новенькая – никаких повреждений... Пришлось в благодарность отдать мастеру весь наш с замполитом месячный запас сгущенки...

Кстати, вот этот снимок стелы сделан через много лет после Афганской войны. Удивительно, что после всех политических и военных потрясений, который все время переживает Афганистан, памятник воинам-интернационалистам уцелел. Его даже талибы не тронули. Кстати, среди тех афганцев, кто в год той войны был нашим противником, сейчас есть те, которые с уважением вспоминают шурави. Видимо, после пребывания в Афганистане войск НАТО им есть с чем сравнивать.

У афганцев мы тоже многому учились

– Конечно, – продолжает генерал-майор Марьин, – в Афганистане особая специфика. И ее надо учитывать. Там до сих пор сохранились племенные отношения. Например, есть племя водовозов, которое всю жизнь занимается тем, что развозит воду по аулам. И никто другой не может этим заняться. Есть племя забойщиков скота...

С одной стороны, удаленность от цивилизации – вроде плохо. А с другой – это веками сложившийся уклад, с которым они научились выживать в таких сложных условиях. Для меня, например, было открытием, как это афганцы умудряются продавать свежее мясо в шестидесятиградусную жару.

В общем, военные у местных жителей даже кое-чему учились – как выживать в суровых климатических условиях Афганистана. Климат там резко континентальный: летом плюс 60, плюс 70. Даже песок звенит, когда нагревается... Зимой же холод, как на Северном полюсе.

Так что палатки приходилось утеплять. Афганцы в смысле жары и холода закаленные с детства. У них жилища традиционно на две половины разделены: слева – женская, справа – мужская. Так вот, печка стоит только в женской, мужская не отапливается. Но наши-то бойцы не в афганских хижинах выросли. Палатки научились утеплять, обкладывая их кирпичами, которые сами и делали из местной глины, на облицовку и обогрев шли также оружейные ящики и бомботара. Последняя была самым ценным материалом.

В организации питания солдат приходилось проявлять изобретательность. У нашего снабжения тоже ведь своя специфика есть. То, в каком виде поступало из Союза мясо, родило в полку шутку, что для воинских частей вывели новую породу крупного рогатого скота – без филейной части. Действительно, стабильно поставляли только мослы и грудину. Свинина же представляла собой, в основном, жир с тонкой прослойкой мяса. Комполка Марьин нажил себе неприятностей, когда распорядился сало засаливать, совершенно справедливо полагая, что вареный жир в жару солдат есть не будет, а сало съест. Нашелся проверяющий, который обвинил его в нарушении норм довольствия.

– А не было проверяющих, обративших внимание, какое мясо отправляется в действующие части из Союза? – интересуюсь я.

– Ну что Вы, – скептически усмехается Валентин Васильевич. – Это ж «святое»... Но кормить-то солдат надо. Им силы нужны, чтобы боевые задачи выполнять – с полной выкладкой, когда 50 килограммов за плечами...

Голь, как говорится, на выдумки хитра. Освоили секрет приготовления вкусной ухи из обычных консервов. Потом исхитрились за 11 литров спирта добыть дефицитный холодильник и доставить его в часть. После чего остававшиеся в избытке кости от бесфилейной говядины тоже шли в дело – на холодец для бойцов. На заставах и в расположении части появились делянки и закутки для живности. Птицу брали у местных, молодых поросят привозили из Союза. В общем, подсобное хозяйство было хорошим подспорьем. А живность, пока росла, для бойцов была неким фактором психологической разгрузки.

Геройство одного – это подлость другого

– Вы участник спецопераций, которые вошли в историю Афганской войны...

– В Афганистане не было операций, которые бы не вошли, – Валентин Васильевич на секунду задумывается и продолжает: – Каждая операция – история. Но многие из них начинались с древней мудрости: «Геройство одного – это подлость другого». Однажды комдив и я задумали одну операцию. Согласно разведданным, в помещении одной из гидроэлектростанций вблизи иранской границы «духи» сосредоточили 240 ДШК (крупнокалиберных пулеметов). Планировали мы все тщательно. Даже десантировались не утром, как обычно, а вечером, когда воздух в горах полностью разрежен. Но за два часа до нашего прибытия приехали «духи» и все увезли. Значит, они получили информацию...

– Но предатели, к сожалению, встречаются на любой войне. А достойных все равно гораздо больше.

– Безусловно, я могу сказать, что у нас в полку достойных людей было 99,9 процента. И каждый выполнял свои обязанности не за страх, а за совесть. До сих пор мы встречаемся, созваниваемся и вспоминаем друг друга с душевной теплотой.

Валентин Васильевич показывает фотографии.

– Вот командир разведроты Алексеенко. Представлялся к званию Героя Советского Союза, но получил орден Ленина... Разведчики устроили засаду там, где ее никто не ждал, и почти семьсот «духов» порубили.

– Это опять наверху решили не к званию Героя, а к ордену представить?

– По закону только одному-единственному человеку дано право представлять к награждению личный состав части – командиру. Но, к сожалению, это только на бумаге. Кстати, я тоже получил орден Красного Знамени уже по возвращении в Союз. Были, конечно, штабные по кадрам, которые уже через три месяца себе орден вешали – как мы шутили, «за службу в модуле третьей степени». Но большинство воевали не за награды.

Всю жизнь Валентин Марьин с благодарностью вспоминает заместителя командира дивизии Дубынина, который своим решением спас жизнь и ему, и целому батальону десантников. Какой-то высокий чин, присутствовавший на спецоперации, приказал десантироваться в ущелье, чтобы найти и поднять останки экипажа сбитого вертолета. Бог его знает, может, он действительно думал, что совершает благое дело... Но на самом деле это была глупость. С момента крушения того борта, о котором шла речь, прошло полгода. А местечко это было такое, что там не только от людей, но и от вертолета-то за это время ничего не осталось... А ущелье кишело «духами». Десантники неминуемо должны были вступить в бой.

– Кто меня будет поддерживать? – спросил Марьин.

– Дивизион «Ураган», – последовал ответ.

– Где «Ураган» будет стоять?

– За 50 километров.

В горных условиях это означало, что не будет никакой поддержки.

– Приказ есть приказ, надо его выполнять, – продолжает Валентин Васильевич. – Я думал, что надо где-то найти бумагу, чтобы всем письма домой написать... И полетим. И тут подходит Дубынин и говорит: «Командир, вот тебе сигналы управления, сидишь на месте, и никуда»...

То есть вы понимаете, что произошло? Замкомандира дивизии, зная, что приказ проверяющего – глупость, граничащая с преступлением, рискуя собственными погонами, по сути его отменил, отдав свое распоряжение. Это было не по уставу, но зато – по совести... Главное, люди остались живы.

– Потом, когда закончилась операция, – продолжает Валентин Васильевич, – я к Дубынину подошел: спросил, вспомнил ли большой начальник про свой приказ. Нет, оказывается, даже не вспомнил... А собирался походя целый батальон в том ущелье положить...

Мы не проиграли эту войну

В феврале 1986 года Валентин Марьин был отозван в Союз. Закончилась его долгая командировка. Причем совершенно для него неожиданно. Дежурный доложил, что назавтра назначен строевой смотр. Комполка опешил: какой смотр? Он с офицерами – на заставе, первый батальон – на реализации разведданных... С кем проводить смотр и зачем? Начштаба по заданию командира бросился уточнять. Вскоре доложил: «Строевой смотр посвящен сдаче Вами должности и убытию в Советский Союз»... Сейчас Валентин Васильевич вспоминает об этом с улыбкой. А тогда в голову приходили только две мысли: либо что-то случилось дома, либо снимают...

По здравому размышлению, снимать командира 357-го гвардейского полка было не за что. В 1985 году полк занял первое место в дивизии по всем показателям. Проведен ряд успешных спецопераций, в Кабуле был установлен памятник воинам-интернационалистам, даже количество заболевших инфекционными болезнями было минимальным – за год переболело пятеро бойцов из всего личного состава в две тысячи человек. Это в афганских реалиях просто мизер... Потому первый вопрос, который Марьин задал комдиву:

– За что?

Тот развел руками:

– Я сам ничего не понял...

…На самом деле ничего не случилось, просто по какой-то причине свой пост покинул командир 201-го десантного полка, которым Марьин командовал до Афгана. И наверху было принято решение вернуть туда предыдущего командира...

Но, как уже говорилось, послужить у Черного моря Валентину Марьину пришлось недолго... Но даже там, в Болграде Одесской области, он немного грустил по Афгану – по своим бойцам и помощникам. А потом, когда состоялся вывод войск, радости не было – слишком хорошо он понимал, что будет дальше – ведь «свято место пусто не бывает». Уходим мы – придут другие, которые уж точно не будут защищать от бандитских налетов и наркотрафика границы нашей страны... Не будут защищать тех, для кого шурави были друзьями, а не врагами... Но такова была политическая воля верховной власти СССР образца 1989 года.

– И все-таки мы не проиграли эту войну, – говорит генерал Марьин. – Мы выходили из Афганистана непобежденными.