Всю прошлую неделю в Ставропольском музее-заповеднике проходила XIII научно-популярная конференция «Неделя археологии». А на ее «экваторе» в пятницу отмечали и День археолога, который ежегодно выпадает на 15 августа.

В самом начале мероприятия заведующая отделом археологии Светлана Кравцова обозначила основные темы выступлений на пять дней вперёд: это археология СКФО и 120-летие Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Отдельной темой была выделена реставрация Кяфарского мавзолея, которая завершилась в июле этого года. Ученые обсуждали музей Северного Кавказа в контексте общественной и культурной жизни Ставропольской губернии в начале XX века: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России СКФУ Дмитрий Состин отметил динамичное развитие региона, где музей в период своего становления уже был популярным и востребованным у жителей.

Старший научный сотрудник отдела природы музея-заповедника Владислав Волокитин рассказал об уникальной на территории юга России палеонтологической коллекции, в неё входит более 3000 единиц хранения основного фонда. Часть представлена в виде экспонатов зала природы музея-заповедника, другие предметы находятся в специальном палеонтологическом хранилище. Все они имеют мировое значение. А накануне Дня археолога ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН из Нижнего Архыза (КЧР) Николай Тихонов провёл экскурсию по Татарскому городищу.

Весть о славе ставропольских казаков

В профессиональный праздник археологов, 15 августа, старший научный сотрудник отдела археологии Ставропольского музея-заповедника Илья Харитонов представил обзор коллекции предметов, найденных при раскопках Вестославского редута в 2004 году. На примере этого доклада хорошо видна работа археологов и ее результаты.

Илья Михайлович рассказал об истории возникновения редута и его археологических исследованиях очень интересные факты: «Он непосредственно связан с Азово-Моздокской укрепительной линией и сегодня располагался бы на северо-западной окраине Ставропольского края, граничащей с Ростовской областью, на территории Красногвардейского района. История Вестославского редута известна с того момента, когда 3 апреля 1774 года (по новому стилю 14 апреля) произошло такое событие в рамках Русско-турецкой войны, как сражение на реке Калалы. Тогда казачий отряд с менее 2 тысячами человек противостоял 25-тысячному турецкому корпусу, состоявшему не только из турок, но еще и из крымских татар.

Под командованием атамана Матвея Ивановича Платова им удалось сдержать около восьми атак, в результате отряд победил. Причем во время битвы у наших солдат, казаков начали заканчиваться патроны, и они использовали в бою пуговицы. Технические особенности стрелкового оружия того времени позволяли это сделать. Ружья были не гладкоствольными, как сегодня, а по большей части кремневые. Поэтому редут и стали называть Вестославский, ведь речь пошла о славе. Мы знаем, что оборонительная линия возникла только в 1777-м (год основания Ставрополя), а укрепление существовало, получается, и раньше. Длительное время этот объект привлекал внимание многих краеведов и историков не только с территории Ставропольской губернии и в дальнейшем края, но еще и сопредельных».

В середине 90-х годов редут попадает в сферу повышенного интереса представителей возрождающегося казачества станиц Красногвардейского района, в частности села Привольного, на землях которого в настоящее время располагаются остатки бывшего укрепления. В 2002 году сотрудники музея высказали идею о создании на месте редута мемориала участникам Гражданской войны, а также музея под открытым небом. Научно-исследовательские мероприятия по подготовке к музеефикации части Вестославского редута начались в 2004 году на основании государственного договора по организации и проведению археологических исследований в историческом объекте конца XVIII – начала XIX века. Сюда входили предварительное изучение редута, раскопки участков бастиона, проведение ряда консервационных и благоустройственных мероприятий, исследование полученных материалов. В работах помимо сотрудников музея участвовал специальный отряд из 16 кадет-«ермоловцев». Привлекались к работам и учащиеся начальных классов одной из школ села.

Чтобы полностью восстановить представление об объекте, приходилось изучать историю, разные материалы, обращать внимание на карты прошлого. На одной из них, составленной ставропольским ученым-историком, кавказоведом Евгением Фелицыным в 70-е годы XIX века, отмечен большой курган, который как раз располагается недалеко от редута. Евгений Дмитриевич отмечал, что укрепление подвергалось нападениям черкесов весной 1790 года. В результате полевых исследований были собраны разные материалы, в частности фрагменты красноглиняных кирпичей, найденные при раскопках редута, характерные для конца XVIII века, как и на многих участках Азово-Моздокской линии. Докладчик привёл в пример Ставропольскую крепость.

Также на территории редута помимо кирпичей было найдено большое количество битого стекла, фрагментов горлышек бутылок. Это говорит о том, что на территории, скорее всего, могла вестись торговля. Находили и фрагменты керамики, характерной для того временного периода. А еще при раскопках нашли челюсти и кости животных, это значило, что проживающие там люди могли заниматься в свободное время охотой на диких зверей, обитающих в районе укрепления. Также найдены кости мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, видимо жители вели подсобное хозяйство.

«Чёртов» ладан дома не курили

Речь в докладе молодого ученого шла и о найденных знаковых вещах, относящихся к повседневной жизни. При раскопках попалась глиняная курительная трубка. Подобного вида трубки в конце XVIII века были широко распространены на территории Российской империи, основным местом их производства был Крым. По торговым путям они могли попасть в том числе и к нам.

Трубка данного типа была найдена еще и в насыпи в Ставрополе директором музея Николаем Охонько на раскопках 1984 года.

«Это говорит о том, что казаки курили табак, находясь на боевом дежурстве или в походах. Как отмечал известный исследователь по курительным трубкам, казаки в подавляющем большинстве были люди верующие, и, начиная с XVIII века, в России еще сохранялись верования относительно табака, связанные с тем, что к нему относились как к «чертову» ладану, и казаки никогда не курили у себя дома, в станице. Это как раз такой пример, когда, находясь именно на боевом дежурстве, они занимались табакокурением», – рассказал аспирант.

Отдушина для доктора и дизайнера

Независимая ставропольская исследовательница Елена Корж, по профессии врач-психиатр, рассказала о костюмах персонажей на стенах гробницы аланского вождя. Елена Александровна показала подлинные наряды населения средневековой Алании и предположила, как могла выглядеть цветовая гамма изображений на стенах гробницы. Этим делом она увлечена уже больше 20 лет.

Светлана Кравцова поделилась: «С Еленой, еще совсем юной, я познакомилась в 2000 году, и уже тогда она была увлечена по большей части средневековой историей, особенно ей нравились золотоордынский период и история аланов Северного Кавказа. Реконструкции великолепные, а также консультации, знакомство с коллекцией – и результат замечательный. Елену Александровну мы привлекли для того, чтобы понять, были ли раскрашены костюмы, какие возможные цветовые решения могли быть использованы в одежде населения Алании».

Кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна Высшей школы креативных индустрий СКФУ Владимир Плохотнюк в своем сообщении описал развитие историзма в философии, искусстве, архитектуре, музейном деле. Он напомнил, что в разное время во всех сферах искусства обращались к прошлому. Античная цивилизация воспроизводила египетскую культуру, ампир – античную. По мнению Владимира Сергеевича, в основе таких аллюзий лежит мифологическое сознание человека.

Также спикер поделился собственным опытом: «Я преподаю такую дисциплину, как история дизайна, и исторический материал нужно представить специалистам-неисторикам. У меня создается впечатление, что современные школьники историю не учат. Когда я спрашиваю: «Что такое история, для чего она нужна?», звучат очень сомнительные ответы: «история нужна, чтобы учиться на ошибках прошлого». Конечно, это не так. Когда истории дизайна отвели большое количество часов, у меня появилась возможность будущим дизайнерам рассказать об истории появления одежды с первобытных времен, от палеолита до настоящего времени».

По словам спикера, очень трудно донести до студентов, что сам термин «история» имеет два не совпадающих смысла: история в широком смысле, что произошло, и история как наш образ мыслей – история историй. Мир очень подробно описан с точки зрения мифологического мышления. Если человек, не будучи историком, ее изучает, то он ее мифологизирует, она сворачивается в какие-то образы, так исчезают важные детали. Сам вопрос развенчания мифов в истории тоже очень проблематичен. История является ценностным знанием, это тот материал, который позволяет и человеку, и социальной группе выстраивать свою идентичность.

Кандидат философских наук напомнил слова немецкого историка Макса Вебера, который говорил, что наука – это расколдование мира, и, для того чтобы перестать верить в чудеса, богов, надо найти рациональное объяснение. Метафору «расколдовывание мира» он использовал для описания процесса, в ходе которого люди перестают объяснять окружающий мир с помощью магических сил, полагаясь на науку и рациональное мышление.

«Но пафос всего моего выступления говорит о том, что от мифа мы никуда не денемся, потому что он является абсолютно естественным способом нашего мировосприятия. Если мы преодолеваем один миф, то на его месте возникает другой, то есть после расколдовывания происходит опять заколдовывание», – пояснил Владимир Плохотнюк.

Этот день конференции завершило эмоциональное выступление доцента кафедры теории и методики истории и обществознания Ставропольского государственного пединститута Дмитрия Пикалова. Он рассказал о сакральных символах алан на примере экспонатов музея-заповедника, приведя в пример знаменитый образ оленя, который, по его мнению, служит медиатором между мирами, перенося душу умершего в мир иной.

Расширяя горизонты

Завотделом археологии Светлана Кравцова поделилась с читателями «Вечернего Ставрополя»: «Каждый год к Неделе археологии добавляется цифра. Такие конференции проводятся в Ставрополе с 2013 года, в этом году она была тринадцатой. Если говорить о географии прибывших к нам докладчиков – это разные регионы России, Москва, Санкт-Петербург, Донбасс, в том числе наши соседние республики – Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия - Алания, Дагестан. Поскольку в этом году исполняется 120 лет со дня образования нашего музея, это круглая дата, которую мы отмечаем, Неделя археологии несколько расширила свои горизонты. У нас с 12 по 16 августа проходили не только археологические доклады, но и исторические, и музееведческие, хотя они всегда есть у нас в программе, потому что музейное дело – часть этой конференции. Мы добавили в наши доклады и этнографическое, и палеонтологическое направления, и, разумеется, археологию, музейную реконструкцию».

Реставрационное и реконструкторское дело на конференции также охватили. Например, художник Анна Каджуни из Ставрополя рассказала о наборном браслете из женского подкурганного захоронения могильника «Холоднородниковский». А специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия музея, научный сотрудник отдела археологии эпохи бронзы Института археологии РАН Ольга Брилева показала и рассказала о подвеске в виде птички из синего стекла из кургана могильника №2 Татарского городища и подробно поведала о пути реставрации мавзолея аланского правителя.

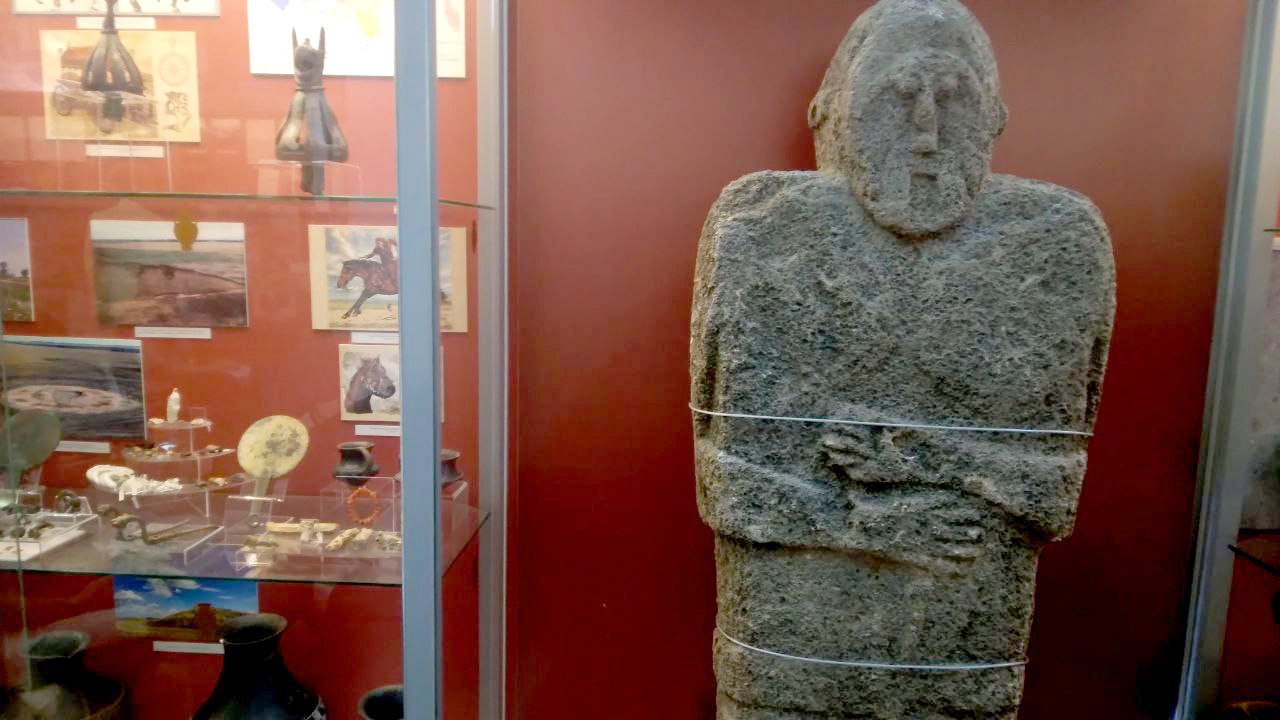

В этот день краеведческий музей посетил турист из Москвы родом из Якутска Кирилл Соколов со своей спутницей из Ставрополя Полиной. Парень живо давал свои комментарии к докладам выступающих ученых во время конференции. По итогу он поделился впечатлениями с «Вечеркой»: «Вчера, гуляя по Ботаническому саду, мы увидели там половецкую каменную бабу. Мне Полина сказала, что они есть и в музее. Мы сегодня сюда попали случайно, без приглашения. Я пришел посмотреть на каменных баб, а тут оказались еще и интересные лекции. В целом меня заинтересовал Ставропольский музей-заповедник. Всегда посещаю такие заведения в разных регионах России. Пока мы смотрим только второй зал. В археологическом собрана достаточно большая скифская экспозиция, в других городах такого не видел. Услышав, что на территории Ставрополья проживали скифы, аланы, сарматы, я как раз пришел посмотреть наследие разного рода кочевников. А сейчас мы только что были в зале природы. У вас в крае, я знаю, были найдены останки южных слонов. А у нас, в Якутии, в 2010 году нашли целого заледенелого мамонтенка, точнее, его уникально сохранившуюся мумию. Так что в чем-то наши музеи перекликаются».

Фото автора и Ставропольского государственного музея-заповедника