Сколько нам отмерено в этой жизни? Суждено ли нам уйти в лучший мир практически бесследно или оставив о себе память у потомков? Такие философские вопросы я нередко задаю себе, когда каждый год езжу с батей в соседний Армавир на могилу его отца и моего деда Алексея Ермиловича Секачева.

Здесь на старом кладбище обрел свое последнее пристанище блестящий доктор и ветеран Великой Отечественной войны, спасший тысячи жизней бойцов Красной армии на полях сражений и никак не меньше людей уже в гражданской жизни. Про славного предка я писал неоднократно, и в этом материале постараюсь не повторяться, сосредоточившись на впечатлении от города на Кубани. Я бывал тут, наверное, несколько десятков раз, и, надо сказать, каждый раз это удивительное место открывалось для меня с новой стороны. Так уж получается, видимо, потому что оно твердо занимает для меня место малой родины номер два сразу после Ставрополя.

На день в лето

Я планировал поездку в Армавир, специально сверившись с прогнозом погоды, и выбрал первую октябрьскую субботу, когда синоптики обещали возвращение настоящего лета. Практически так и случилось, правда, только на берегах Кубани. В находящемся на возвышенности Ставрополе было тоже солнечно, но при этом ветрено, а температура воздуха оставалась ниже 20 градусов по Цельсию. Но как только автомобиль спустился, в приоткрытое окно немедленно ворвалось тепло.

Дорога пролетела почти незаметно. На территории старого городского некрополя могилу деда я нашел не с первого раза, и это уже своеобразная традиция. Слишком уж похожи друг на друга «кварталы» захоронений. Место вечного упокоения деда буквально утопало в зелени, большую часть которой представляли буйно разросшиеся вьюнки. Почему-то мне кажется, что Алексею Ермиловичу очень покойно лежать в таком окружении. Но порядок здесь мы все же навели.

На кладбище нас застало самое настоящее лето. Очень тепло для начала октября даже для Армавира – до 25 градусов, а воздух был наполнен многочисленной летающей живностью.

По хорошо знакомому маршруту

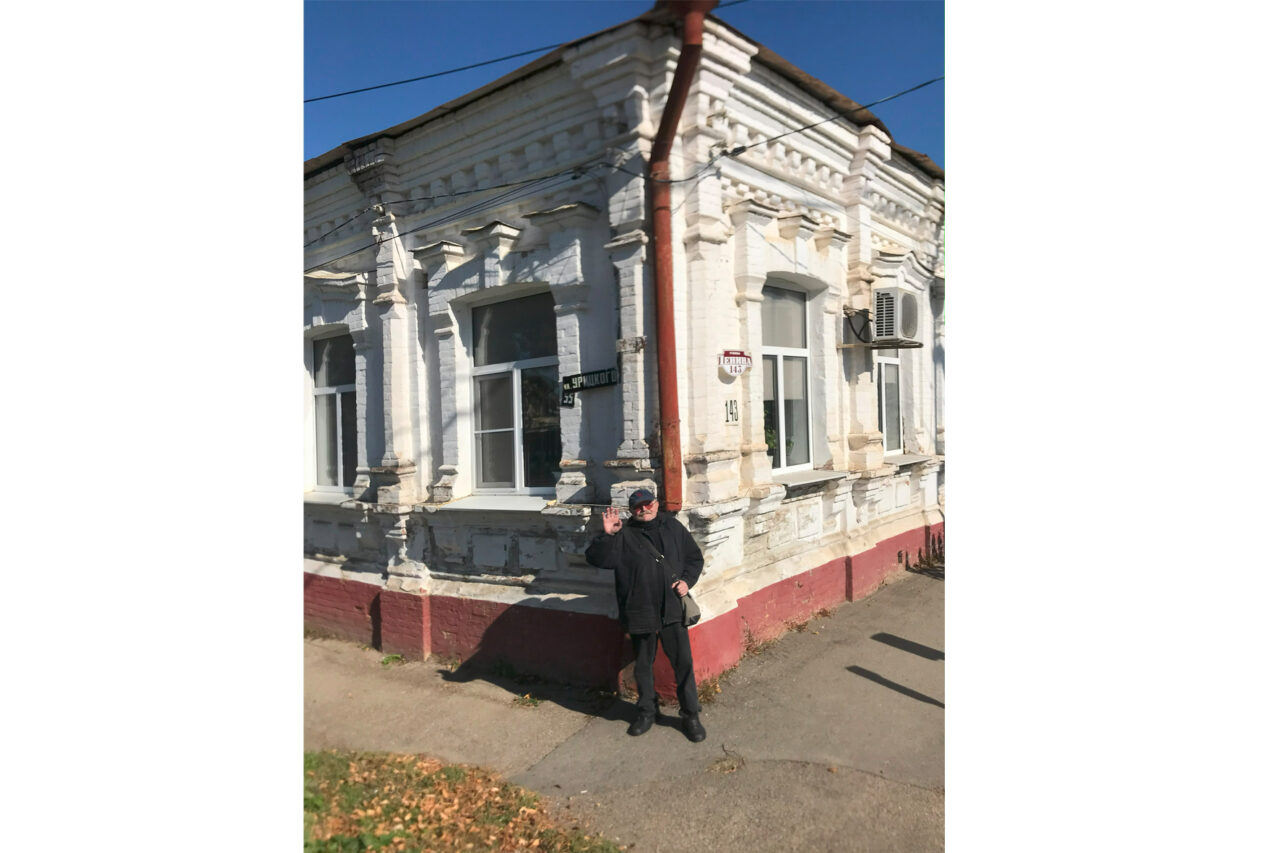

Попрощавшись с дедом, мы совершили блицобход центра города. В этом плане традиция сложилась давно. Сначала подъехали к дому, в котором когда-то проживал отец с родителями и где прошли его детство и юность. Там в свое время недолго жил и я, будучи совсем маленьким. Это был период, когда отец проходил службу в армии офицером-двухгодичником после окончания медицинского института, а мама работала здесь по специальности. Совсем недавно я подметил, что дома моего детства связывает то обстоятельство, что до событий 1917 года они принадлежали купцам. Это относится и к Армавиру, и к Ставрополю. Весьма символично, что тот, который расположен в кубанском городе, стоит на перекрестке улиц, носящих имена Владимира Ленина и Моисея Урицкого. То есть тех самых личностей, благодаря которым недвижимость отобрали у прежних хозяев.

Мы продолжили движение в сторону городского центра, проехав школу под номером один. Мы с отцом учились в средних заведениях с одинаковым цифровым обозначением, только в разное время и в соседних городах. Как всегда, посещение знакомых с детства мест вызывает у моего родителя много воспоминаний, которыми он немедленно поделился, а я с удовольствием слушал. Порой кажется, моему самому близкому человеку это идет на пользу, и он как будто немного молодеет. Конечно, это иллюзия, но весьма приятная. Наверное, в том числе и поэтому я стараюсь регулярно ездить в компании отца в Армавир.

Какие-то «мерцающие» осколки воспоминаний некоторые местные пейзажи вызывают и у меня. В частности, карусель под названием «Звездочка», на которой меня, совсем маленького, дедушка неоднократно катал в местном парке. Еще одни смутные ассоциации также вызывает находящаяся по соседству детская железная дорога. Конечно, эти аттракционы за минувшие полвека (даже подумать страшно, как это было давно) неоднократно реконструировались, но их место расположения и предназначение остались прежними.

Затем мы ненадолго разделились, что было, пожалуй, в первый раз. Отцу в его восемьдесят лет стало трудно долго ходить пешком, и, пока он сидел на лавочке, наш традиционный маршрут я продолжил один. Пройдя насквозь компактный парк, вышел на местную центральную площадь, которая, как и у нас в Ставрополе, носит имя «вождя мирового пролетариата», чей небольшой, кажущийся даже игрушечным памятник венчает самое начало этого пространства. Главное изменение с момента моего предыдущего визита заключается в том, что здесь появился современный, вмонтированный в землю фонтан, сразу ставший любимым местом для развлечения детворы. Интересно, что на небольшой территории он не единственный, и его собратья, тоже относительно недавно реконструированные, работают в парке и сквере по соседству. В целом центр Армавира показался мне благоустроенным и привлекательным. Промышленная столица Кубани, как нередко называют этот город, держит высокую планку.

Театр имени Луначарского

Мой путь далее пролегал через «Аллею именитых армавирцев», где вполне уместным было бы имя моего деда. Впрочем, сам Алексей Ермилович наверняка от этого отказался бы, слишком уж скромным был человеком. А прямо напротив баннеров с изображениями почетных граждан города расположился старейший в Краснодарском крае театр драмы и комедии имени Анатолия Васильевича Луначарского. Вот на этом учреждении культуры хочу остановиться подробнее.

Оно носит имя, пожалуй, самого для меня уважаемого из большевиков. Анатолий Васильевич и за судьбу России переживал, и сделал очень многое для того, чтобы защитить от гонений художественную и научную интеллигенцию, а также поддерживал литераторов и деятелей искусства, в прямом смысле слова сражаясь за театры, музеи и церкви.

Интересно, что возведенное в начале ХХ века здание изначально не должно было стать театром. Точнее, в построенном на средства одного из местных купцов помещении спектакли проводить планировалось, но все же прямым его назначением предполагалась работа в качестве кафе-шантана. Правда, в 1908 году не все жители Армавира стремились к такому времяпровождению и были против появления в городе очередного питейного заведения. Именно благодаря такой прогрессивной позиции горожан здесь все-таки состоялось открытие театра.

У него необычные корни, особенно на сегодняшний взгляд. Во-первых, несколько лет после основания здесь выступала украинская труппа. Во-вторых, один из театральных кружков, давший основу этому виду зрелищного искусства в городе, был именно такого национального направления.

После событий октября 1917 года в Армавире был создан Народный театр, который уже следующим летом, в самый разгар Гражданской войны, дал премьерный спектакль по пьесе Горького «На дне». В первые годы советской власти на его сцене побывал и сам писатель, а также Владимир Маяковский, Валерий Брюсов, Анри Барбюс и многие другие известные люди, одним из которых был Анатолий Луначарский, чье имя присвоили театру в 1922 году.

Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено бомбардировкой, и затем его отстроили заново. Именно военная тема вскоре стала здесь основной. Театр одним из первых в стране дал спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», и было это еще задолго до появления знаменитого фильма. А постановка пьесы Николая Камбулова «Аджимушкай» о героических защитниках Керчи стала настоящим «фирменным знаком» местной труппы.

Дорога домой и философские размышления

Возвращаясь с центральной городской площади к ожидавшему меня на скамейке парка отцу, я задумался о вечном. Проходя окружающие центральное пространство Армавира дома, я вспомнил рассказы бати о том, как на балконе одного из них он в детстве отмечал день рождения своей одноклассницы. Вспоминал это событие, как будто оно случилось вчера, а сейчас многих участников того торжества уже нет в живых. Наша жизнь скоротечна и мимолетна, и эта истина, увы, непреложна. Даже с момента предыдущего приезда на могилу деда мою семью постигли утраты – ушли из жизни мама и брат супруги Алены. С увеличением количества прожитых лет каждого из нас ожидает все больше горьких потерь…

В Ставрополе, когда я высадил батю около дома на улице Мира, где навсегда осталось мое отрочество, философское настроение все еще не покидало меня. Порой мне кажется, что где-то в параллельных мирах, существуют наши многочисленные фантомные копии. Там живы наши родные и близкие, а мы вместе с любимыми людьми молоды и счастливы. Пусть это лишь иллюзии и фантазии, но ведь никто не запретит в них верить…

Фото автора