Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны уже стало для нас национальной идеей. Нет ничего важнее, чем передать детям и внукам всю гордость за тех, кто сумел противостоять немецкой военной машине и отстоял независимость Родины; всю боль, которую народ вынес из войны, потеряв родных и близких.

И сколько радости было в семьях, когда воин возвращался, пусть без руки или ноги, весь израненный, но живой. Хотя, конечно, самыми глубокими были раны на сердце, не видные снаружи…

В преддверии Дня Победы историей своей семьи поделилась начальник экспозиции культурного центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Анжела Терпогосова. Три ее деда – родной дед Абросим и два его брата Артем и Иван ушли на фронт в 41-м. И все вернулись домой живыми.

Старший брат

Артем был в семье старшим, он родился в 1904 году в Буденновске. И к 41-му у него у самого уже было четверо детей – три сыночка и лапочка дочка. Однако, ни секунды не раздумывая, он ушел защищать страну. Как ветеран рассказывал после войны, хотел вернуться именно из-за малышки Эммы, ведь так и не удалось вдоволь ее понянчить. И судьба была к нему благосклонна, храня от смерти.

Гвардии старший сержант Артем Варламович служил в 207-м отдельном гвардейском минометном дивизионе механиком. Не раз ему приходилось под обстрелом врага ремонтировать поврежденные боевые машины, чтобы вновь ввести их в строй. Однажды в бою погиб весь расчет, в живых остался лишь Артем. Приказ тогда у всех был один: если нет другого выхода – технику взрывать, чтобы она не досталась врагу. Артем уже слышал голоса немцев и, держа гранату в руке, готовился выдернуть чеку, чтобы сразу уничтожить миномет и как можно больше врагов. И вдруг – гул танковых гусениц прямо за окопом. Наши! Боец понял, что, если бы они подъехали минутой позже, он бы уже никогда не увидел родных.

И еще не раз судьба хранила его. Так, во время боев в районе Керчи бойцы переправлялись через пролив на самодельном плоту. На середине пролива плот начал тонуть. Сил добраться до берега вплавь уже не оставалось. И снова красноармейцы прощались с жизнью. Как вдруг из тумана выскочил катер, солдатикам на плоту кинули веревку и так на буксире дотянули их до суши.

Еще один случай, показавший, насколько судьба была благосклонна к Артему, произошел на марше: он ехал в машине с боеприпасами, как вдруг захотел выйти и пройтись вместе с пехотой. Буквально через пару минут артиллерийский снаряд попал в кабину грузовика.

Артем очень редко рассказывал о войне, особенно о Сталинградской битве, участником которой был. За него это сделали наградные документы, которые сохранились в архивах Минобороны страны. Так, уже на территории Германии 4 февраля 1945 года Артему пришлось заменить выбывшего из строя шофера грузовой машины. Ему удалось вывести транспорт из-под огня противника и обеспечить бойцов так нужными в тот момент боеприпасами.

В другой раз, когда из строя вышла сама техника, а передовая требовала огня, Артем под обстрелом не прекращал чинить машину и справился с ремонтом за 6 часов вместо планируемых 18. Вовремя доставленные снаряды стали одним из важных факторов выигранного сражения.

Не раз ему приходилось тушить загоравшуюся машину, оказывать помощь раненым товарищам. Бывало, что в сложном переходе солдаты падали с ног от усталости, а он все шел, повторяя про себя: ради Эммы я дойду и вернусь домой.

Однажды судьба едва не отвернулась от него: Артем поднялся из окопа, чтобы бросить гранату, и в этот момент за спиной взорвался снаряд. Страшные шрамы навсегда остались напоминанием о войне. Но самая большая, незаживающая рана все равно болела в душе – Сталинградская битва. Когда после войны, в 70-х годах, боевые товарищи позвали его на День Победы в Волгоград, Артем отказался ехать. Слишком тяжелы были воспоминания.

«Мы стояли по колено в крови наших товарищей, – вспоминал позже ветеран. – Я не смогу снова побывать в тех местах, самое страшное, что случилось за всю войну – было там».

Всю жизнь он нес эту боль в душе, стараясь не показывать ее никому. Он дошел до Германии и вернулся домой, к матери, жене, сыновьям Георгию, Владимиру, Николаю и доченьке Эмме.

Средний брат

Родной дед Анжелы Терпогосовой был средним из трех братьев. Абросим тоже ушел на фронт в 1941-м из Буденновска. У него подрастали трое детей.

Абросим Варламович служил минометчиком-корректировщиком. Это те бойцы, которые пробирались ближе к расположению врага и корректировали огонь своих батарей. И погибали они часто первыми…

Части, в которой служил Абросим, выпала задача форсировать Вислу. На середине реки лодку обстреляли, командир упал за борт. Солдаты решили, что лейтенант погиб, но Абросим почему-то подумал, что молодой командир только ранен, и бросился за ним в воду. Он вытащил лейтенанта на берег, затем вытянул промокший миномет и открыл шквальный огонь по порядкам врага, находившегося буквально в нескольких метрах.

Командира, действительно оказавшегося раненым, отправили в медсанчасть, а Абросима представили к государственной награде. Дружба с лейтенантом сохранилась на всю жизнь.

Позже воин получил тяжелое ранение в ногу. Почему его везли в госпиталь аж в Новосибирск, родные не знают. Но факт остается фактом: из-за долгого пути ногу спасти не удалось. Домой он вернулся после ампутации в 1945-м на костылях, и первой, кого увидел, была 8-летняя дочь Варвара. Тогда впервые с начала войны мужественный боец заплакал…

Младший брат

Самый младший брат, Иван, служить ушел раньше старших: он принимал участие в Советско-финской войне 1939–1940 годов, а в июне 1941-го вновь ушел на фронт.

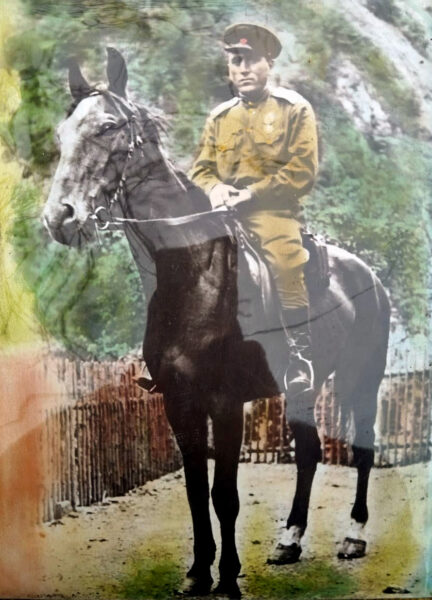

Иван был офицером связи 10-й гвардейской казачьей кавалерийской Кубанской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии. Гвардии старший лейтенант обеспечивал связь, лично доставлял приказы от командования на передовую, сам водил войска в атаку. За что и был удостоен не одной государственной награды.

Их хранила вера и молитва

А пока три брата защищали Отечество на полях войны, дома, в Буденновске, противостояла оккупантам их мама Елизавета Артемовна. Под ее присмотром остались семьи сыновей, когда немцы пришли в Буденновск в 1942-м. Сын Артема – Владимир (в январе 2025 года ему исполнилось 90 лет) вспоминает: «Когда фашисты вошли в наш двор, на них кинулся пес Джульбар. Один из немцев достал пистолет и начал стрелять, но промахнулся. Тогда выбежала бабушка, встала перед солдатом и сказала: «В меня стреляй, собаку не трожь!». И тот отступил…»

Мужественная женщина даже с приходом оккупантов не убрала фотографии своих сыновей, стоявшие в доме на самом видном месте. И когда один из вражеских солдат зашел в дом, Елизавета ему указала на портреты со словами: «Видишь – это мои сыновья, они вас добьют и выгонят!». Понял немец слова женщины или нет, но головой покивал и молча ушел…

А бабушка каждый день заставляла своих внуков молиться за ушедших на фронт отцов, просить Бога, чтобы вернулись живыми. Самой ее не стало в 1953 году…

– Для меня Великая Отечественная война – это свято, – делится Анжела Терпогосова. – Я храню награды, документы своего деда. Я хочу, чтобы мои дети гордились подвигом народа, тем, что их прадеды внесли свой немаленький вклад в Победу над фашистами. И пусть у них нет Звезды Героя, для меня все они – настоящие Герои.

Фото из архива семьи Терпогосовых