Бессменному председателю Российского детского фонда в крае – 80 лет

На экваторе лета, после православного праздника святых апостолов Петра и Павла, 14 июля победного 1945-го, в Ставрополе на свет в многодетной семье появляется удивительный человек.

Его называют по Святцам в честь святого, символически изображаемого с ключами от рая. По преданию, апостол Пётр в Риме воскресил юношу на глазах собравшегося народа. Герой нашей статьи, недавний юбиляр Пётр Слезавин, своими многочисленными добрыми делами и деятельным участием тоже возвращает к жизни людей, порой стоящих на краю пропасти. Тысячи жизней и судеб юных жителей края и других регионов спасено благодаря неравнодушию Петра Васильевич!

Он руководит краевым отделением Российского детского фонда уже 38-й год! Как человек, стоящий во главе небольшой волонтерской команды ставропольского отделения РДФ много лет, Пётр Васильевич даже в столь преклонные годы всё своё время продолжает посвящать детям, которым, в первую очередь, без промедления требуется помощь.

А еще мой собеседник коренной горожанин в нескольких поколениях, кладезь ценной информации об истории Ставрополя.

Всё идёт из семьи

«Наши истоки – из далёкого 1776 года, когда начала создаваться Азово-Моздокская укреплённая линия, и сюда переселяли казаков из Курской губернии, – поделился Пётр Слезавин. – В их числе оказались мои предки. С тех пор идёт наш род со стороны отца. Мама – коренная жительница края, родилась в селе Овощи Туркменского района. Роженица сразу умерла, и бабушка с дедушкой забрали маму к себе в Ставрополь. Они проживали на улице Осипенко, по сей день здесь наше родовое гнездо, в нем живут все родственники по линии и папы, и мамы, и я с рождения. Наш дом – это центр притяжения для всех, он является той пристанью, где мои племянники, их дети, внуки, правнуки братьев находят возможность поговорить и отдохнуть, вспомнить былое».

На улице Осипенко папа Петра жил на правой стороне, мама – на левой. В 1929 году, когда ей исполнилось 18 лет, поженились. Скоро родилась дочь, к сожалению, жила недолго, был голод. Вслед за ней появились четыре сына – в 1930, 1932, 1934-м. Маленький Петя родился через девять лет, когда отец инвалидом вернулся с фронта, получив серьезное ранение. Всю жизнь тот работал извозчиком.

«На Осипенко в послевоенное время вообще было очень много извозчиков, которые работали на лошадях. Семья жила бедно. В 1952 году я пошёл в первый класс, мама сшила из простого полотна шаровары и рубашку. Привела меня, а там ребята в костюмчиках, я вернулся из школы и плакал. Но ничего страшного, потом всё наладилось. Подросли братья, и все пошли работать», – вспоминает Петр Васильевич.

Благословенный дом, где пахнет хлебом

Семья жила дружно, все были вместе, женились и оставались в родном доме. Стержнем была именно мать, хорошая хозяйка и очень добрая женщина, умевшая всё решать тихо и мгновенно. Двор Слезавиных на всей улице единственный, где до сей поры сохранилась старинная лавочка. Когда-то все праздники проходили около этого дома, большой улицей ставили столы, приносили кто что мог и отмечали. А еще всю улицу объединила огромная русская печь на дровах, построенная во дворе семьи дядей мамы сельским печником.

«В ней без остановки пекли хлеб и пироги все жители, всё время что-то жарили, парили. Особенно после войны, когда всё было по талонам, в очередях, наша печь выручала многих. К Пасхе вся улица пекла у нас куличи по графику три раза в день, начиная со вторника», – это одно из самых ярких воспоминаний детства.

А еще собеседник хорошо помнит Дубовую рощу на краю улицы, где мальчишками, учениками 13-й школы, в начале 50-х собирали жёлуди и сажали, поливали дубочки, поэтому роща растёт до сих пор.

В 1953 году в Ставрополе начали объединять мужские и женские школы. Тогда часть мальчиков перевели на учёбу в 33-ю общеобразовательную школу, в которой до этого учились только девочки. Но поскольку она была совсем маленькой, через год Петю перевели уже в третью гимназию, которую он окончил в 1963 году. Юноша попал в первый экспериментальный выпуск, когда ввели 11-летнее обучение. Начиная с девятого класса, два дня в неделю не сидели за партами, а проходили практику по специальности. Девочки учились на продавцов в магазинах, мальчики – на краснодеревщиков третьего разряда и слесарей на заводе «Электроавтоматика». Были огромные мастерские и в школе. Пётр попал на мебельную фабрику на улице рядом с домом. Ребята собирали шифоньеры, бывшие тогда в моде, столы, стулья, табуретки. Рядом на улице Осипенко был даже колхоз, сейчас на его месте находится жилой комплекс.

Все здесь знали друг друга до самой реки Мамайки, в шутку улицу называли «хутун» (тип городской застройки в Китае. – Авт). В конце улицы Осипенко тогда на месте нынешнего туберкулёзного диспансера был аэропорт. Интересно было местной детворе каждую весну, когда разливалась речка Мутнянка! Под большим Киринским мостом и сейчас сохранился старый, маленький. А тогда, 70 лет назад, каждый раз деревянный мостик уносило. При разливе реки в ней дети купались, зимой катались на коньках, вниз до Мамайки съезжали на санях. Пётр Васильевич также хорошо помнит, как на соседней улице Баумана и у дедушки в саду после падения бомб остались воронки.

«Чтобы мы никуда не убегали, нас туда взрослые сажали играть в песок», – подвёл итог воспоминаниям о своих детских годах мой собеседник.

От Черноморья до Балтики и Байкала

После школы Петр остался работать вожатым, через четыре месяца крайком комсомола отправил его во всероссийский лагерь «Орлёнок» в поселок Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края. От Ставрополья разнарядку дали на двух лучших вожатых. По окончании смены в его отряд из Иркутска никто забирать детей не приехал. Молодому человеку пришлось самому на поезде везти их в Сибирь. Тогда он в первый раз побывал на Байкале, увидел Енисей с его нереальной красотой. Вернулся в лагерь на Чёрное море, оттуда через семь месяцев парня призвали в армию. Попал служить в Ригу. По возвращении в Ставрополь место вожатого уже заняла девушка. Но открывалась школа №30, устроился туда. В 1967 году на посвященной 50-летию Великой Октябрьской революции линейке Петр посадил с ребятами на территории две берёзы. Они стоят до сих пор! Это оказалась последняя линейка, ведь уже после 7 ноября 22-летний ставрополец вышел на новую работу – в крайком КПСС инструктором отдела школьной молодёжи, вскоре став его руководителем.

«Доброе время было! Много детей, много дел. Внедрили ежегодное проведение пионерских слётов, 19 мая, в День пионерии, на площадь Ленина со всего края к нам съезжались отряды пионеров, до 4000 человек. Мы проводили парад, праздники, раздавали мороженое. Кафе и рестораны кормили этих детей бесплатно, аттракционы в парке и кинотеатры их приглашали без билетов. Хорошо тогда работалось, было много помощников. Руководитель городского Дворца пионеров, располагавшегося в старом здании Театра кукол, Клара Ивановна Кащаева придумала много новых идей, – продолжил увлекательный рассказ Пётр Васильевич. – Мы создали БМ-программу – «Боевые мальчиши» и прогремели с ней на весь Союз».

За пионерами закрепили помощь, участникам войны. В 1968–69-е годы детишки дежурили на остановках автобусов, перекрёстках, помогали старшим перейти дорогу, донести сумку.

В 1971 году Петра Слезавина опять призвали в армию как офицера, замполита. Он столкнулся с тем, что много ребят имели образование всего 6, 7 или 8 классов, кого-то призвали из старших классов вечерней школы. В Астрахани он обратился в областной отдел народного образования, и в батальоне открыли филиал школы. Ставропольцу поручили стать его директором. Два раза в неделю за учителями отправляли машину, все солдаты занимались по программе с 6-го по 10-й класс. По возвращении домой инициативного молодого человека в начале 70-х сразу взяли в Октябрьский райком партии завкабинетом политпросвещения, там его ждала работа со взрослыми людьми.

Кино, да здравствует кино!

Первый секретарь крайкома партии Виктор Николаев обмолвился, что в управлении кинофикации освобождается место зам-начальника. Он сказал молодому активисту: «Если ты здесь у нас так всё закрутил, справишься и там». Именно от нашего героя несколько лет зависело, что жители края увидят в кинотеатрах. Пётр Васильевич отвечал за пропаганду фильмов, репертуар, премьерные показы, связывался со студиями, актёрами, выезжал и приглашал. Так, актёров художественной драмы «Мужики!..» на премьеру возили по всему краю, приезжал Пётр Глебов, его самая известная актёрская работа – роль Гришки Мелехова в экранизации романа Шолохова «Тихий Дон». Каждый четверг были просмотры всех новых фильмов, планировалось время их выпуска, всё тогда было завязано на выполнение плана. А еще проводили фестивали детских фильмов, «Киновесну Ставрополья».

В 1987 году в Москве создаётся Советский детский фонд имени Ленина. По указу в каждом регионе должны были открыть отделения. Поскольку всю свою жизнь Пётр Слезавин работал с детьми, он внимательно прочитал документ и сам записался на приём к заведующему отделом пропаганды крайкома партии Борису Смирнову и предложил свою кандидатуру, чувствуя готовность к работе. 18 февраля 1988 года состоялась конференция общественности по созданию Ставропольского отделения фонда.

«Естественно, никаких помещений нам никто не обещал. Борис Валентинович сразу сказал: «Не ждите, что вас посадят «на бюджет», начнут платить. Если сможете выжить, хорошо», – рассказал собеседник.

Работа в кинофикации подарила знакомство с директором кинотеатра «Экран» Ларисой Петровной. В своём кабинете она выделила соратнику стол и стул. Через месяц, после выпуска из политеха и отработки в Ижевске, пришла помощница Елена Прокофьева, она рука об руку с шефом в Детском фонде все 37 лет. Сейчас она куратор программ. Вдвоем сидели и думали: с чего начинать? Даже в столице еще толком ничего не знали. А наши энтузиасты сразу поехали по детским домам края знакомиться, ведь в основу фонда по Уставу легла помощь детям-сиротам.

«В советское время нас поддерживало и телевидение, и радио, пошли статьи, заметки. В 1990 году мы провели первый благотворительный телерадиомарафон по телемосту Пятигорск – Ставрополь, – напомнил Пётр Слезавин. – С детьми в Рождество мы прильнули к экрану: ведь это было такое событие: первый советский телемарафон у нас, да еще целые сутки!»

Телекамеры установили в фойе и в зале Дворца детского творчества. Шли сотни людей, в прямом эфире несли деньги. В основной телестудии в Пятигорске, куда поехал председатель фонда, стояла берёза, каждый гость вешал вырезанный листочек с написанной суммой пожертвования. Показали девочку из дома ребенка Ставрополя с редкими врожденными пороками – «волчья пасть» и «заячья губа». Вдруг приехала из

Новоалександровска женщина, которая захотела ее забрать. С трудом малышку ей отдали. После многочисленных операций она стала красивой девушкой, у которой сейчас своя семья.

В студию в Пятигорске во время марафона зашла девушка из Железноводска с малышом. У него был врожденный тройной порок сердца. В СССР ещё не было опыта лечения таких детей. Молодая мать взмолилась: «Операции делают только в Америке. Помогите!». В прямом эфире Пётр Васильевич пообещал сделать всё возможное. И вопрос о лечении Коли Замкового удалось решить. Через некоторое время трехмесячного мальчика прооперировали в Америке, с мамой он, здоровый, вернулся домой.

Для спасения ребенка нет границ

«Это была наша самая первая большая акция, она легла в основу лечения больных детей. Мы начали придумывать идеи, как помочь юным пациентам, к нам пошли обращения от родителей. Отправили в США мамочку из Мин. Вод. с сыном Васей. Потом начали направлять детей на лечение по всему миру – в Израиль, Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Германию, Китай. Бесплатно перевозили самолетами и поездами, старались решить любые вопросы», – подчеркнул руководитель Детского фонда по краю.

Те же заботы у сотрудников, а их всего пять человек, остались и с развалом СССР, когда появился Российский детский фонд. По воле добрых людей и благодаря авторитету Петра Васильевича Ставропольское отделение РДФ обрело крышу над головой: пару уютных комнат в старинном здании детской художественной школы на улице Дзержинского. Продолжается работа по оказанию помощи, будь это срочная оплата дорогостоящей операции, или просто пребывания матери в другом городе при лечении ребенка (надо и добраться, и питаться, где-то ночевать), или решение бытовых вопросов нуждающихся семей, и неустанный поиск благотворителей.

Самая большая приемная семья страны

Ставрополь был одним из родоначальников по созданию семейных детских домов. Однажды к Петру Слезавину пришла молоденькая воспитательница интерната с безумной идеей – взять на воспитание целую группу. Это была легендарная Татьяна Карганова.

«Я говорил ей очень долго о том, что такого еще не было, и, если мы сейчас обратимся в соц-учреждение, подумают, что ненормальные. Но она всё-таки убедила меня, что детям в семье будет лучше. Девушка взяла 21 ребенка в свой маленький дом на улице Октябрьской, который потом достроила, и всех вырастила! Эту идею, к великому удовольствию, поддержали наши органы народного образования. Таким образом, был создан один из первых в Советском Союзе и России семейных детских домов», – рассказал Пётр Васильевич.

После этого за 1,5 месяца в крае открыли десять таких детдомов, 104 ребенка были взяты из казенных стен в уютные дома в селе Родниковском Арзгирского района, в селе Покойном Будённовского, в Юце Предгорного района, в селе Московском, в Нефтекумске. Семья Гранкиных брала только очень тяжёлых детей, обеспечивая полноценную жизнь. Детишек фонд продолжал курировать, помогал одевать и обувать. Когда эта форма детских домов укрепилась, на государственном уровне ввели статус приемной семьи.

При Детском фонде у нас созывали и несовершеннолетних узников концлагерей на съезды. Из РДФ пошли корни их отдельной общественной организации. Также из фонда вышла самостоятельная организация по защите прав детей-инвалидов. В первые свои годы кров здесь обрела и НКО «Открытый дом – Детская служба спасения», возглавляемая 32 года Розой Барановой.

В 90-е было трудно материально многим организациям. Во время первой чеченской кампании в фонд сотнями шли беженцы с детьми, Петр Васильевич тогда буквально жил на работе. Детей и взрослых надо было накормить, одеть. Во Владикавказе создали отделение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Слезавин лично вышел на них, и тогда на Ставрополье открыли свое отделение УВКДБ, он сам неоднократно ездил в Женеву. Вскоре пять лет подряд начали проводить ежегодный форум «Дети Кавказа за мир на Кавказе», ООН его поддержала. На всевозможные секции, конкурсы, фестивали, выставки на неделю в Ставрополь приезжала детвора со всей России. На площади с «Солдатом» есть туи, посаженные участниками этих форумов. «Хорошо бы их повторить сейчас», – прозвучала идея во время разговора.

Спрашиваю у Петра Васильевича: чем сейчас живет Российский детский фонд в крае? Знаю, что каждую пятницу сотрудники на «ГАЗели», подаренной фонду губернатором (две предыдущие, от ООН, за 30 лет заездили до дыр), выезжают в восточные территории перед 1 сентября. На мой вопрос председатель ответил с болью в голосе: «Мы обратились к одному высокопоставленному чиновнику с просьбой помочь в приобретении школьной формы малоимущим семьям. На что он колко сказал: «А разве в крае есть нищие? Нет». Реальность очень отличается от той, что в его глазах».

За два месяца перед началом нового учебного года в фонде начали реализацию программы «Здравствуй, школа!». Благо в Ставрополе фабрика одежды и фирма канцтоваров много лет помогают подготовить детей в крае ко Дню знаний. Также традиционно летом Детский фонд одевает детишек из семей слепых и слабовидящих, ведь сами родители-инвалиды не могут подобрать одежду к школе. С первых дней создания отделения Пётр Васильевич сказал сотрудникам: «Кто бы с каким вопросом к нам ни пришел, мы не должны сказать «нет», а должны сделать всё, чтобы помочь решить его проблему. Девиз Детского фонда – «Помочь каждому!». Мы так должны поговорить с человеком, чтобы он ушёл от нас с улыбкой и понял: трудно, но ему помогут».

Реализуются и инициативы фонда «Чужого горя не бывает», «Помощь детям-инвалидам», «Тёплый дом», «Спасти ребёнка», медико-социальные программы «Детская онкология», «Детский сахарный диабет», «Детский туберкулёз», «Глухие дети» и культурные («Духовная защита», «Детская библиотека») и др.

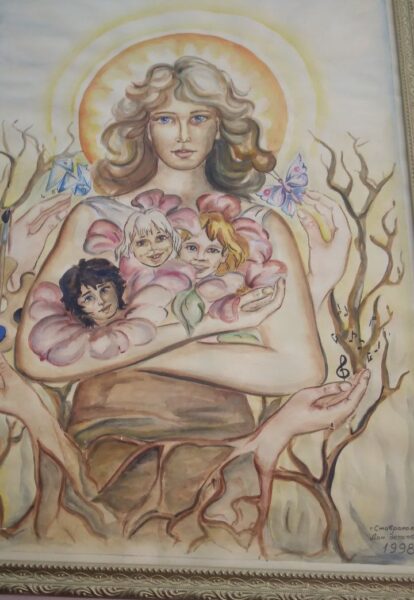

Пётр Слезавин награжден орденом Дружбы, имеет много благодарностей, в том числе от главы Ставрополя Ивана Ульянченко «за решение проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», глав территорий края. Ребята из детских домов к юбилеям РДФ на Ставрополье рисуют и дарят чудесные картины, отражающие его работу.

И еще один штрих. У близкой родственницы Петра Васильевича больше 10 лет не было детей, врачи говорили, что их и быть не может. Он посоветовал ей взять обездоленного ребенка. А после этого очень скоро у супругов родились и собственные малыши. Такие вот чудеса!

А мне бальзамом на душу в конце разговора послужило еще одно откровенное признание нашего героя: «Я один на улице Осипенко выписываю газету «Вечерний Ставрополь» с ее первого выпуска. Подписываюсь каждый год с удовольствием».

Фото автора